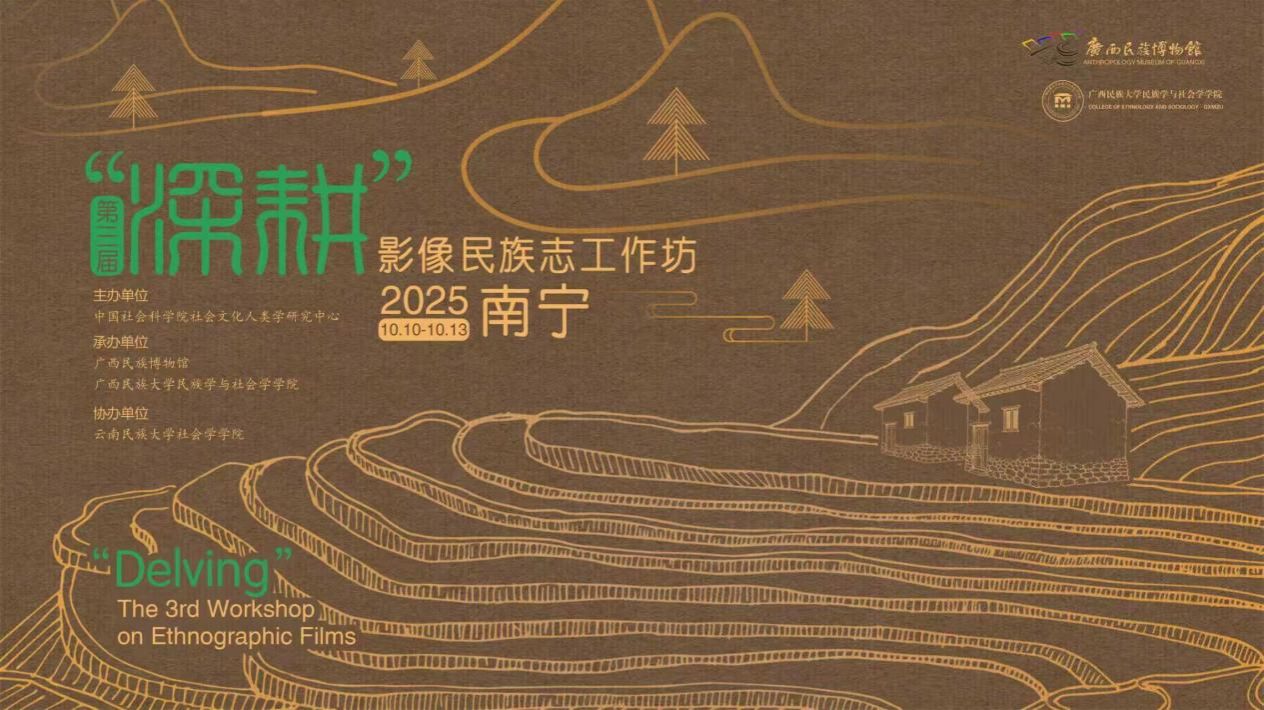

2025年10月12日,第三届“深耕”影像民族志工作坊在广西民族大学圆满闭幕。

第三届“深耕”影像民族志工作坊以“多模态人类学民族志前沿案例”为主题,由中国社会科学院社会文化人类学研究中心主办,广西民族博物馆、广西民族大学民族学与社会学学院联合承办,云南民族大学社会学学院协办。活动汇聚了四十余位在多模态民族志领域有丰富实践经验的资深人类学家和青年学者,以及来自全国各地的师生观众100多人旁听参会。

继工作坊第一天关于多模态人类学与展览、多模态人类学与中国节日影像志、多模态人类学与影像民族志、多模态人类学与绘画、多模态人类学与戏剧五个学术单元的讨论之后, 10月12日上午,萧梅、邢媛、程之伊三位学者围绕“多模态路径下的遗产复兴:江南丝竹乐器的演变与声音的社会文化生态”这一主题展开了探讨。萧梅从民族音乐学方面指出,传统江南丝竹的合奏方式呈现出“以乐会友”的社会交往逻辑,和现代音乐的表演体系不一样。她表示,丝竹演奏里乐器间的“让路”与“斗趣”,实际上是一种社会关系的音声实践,呼吁在遗产保护中重视音乐传统与社群美学,而不是只追求曲目创新。邢媛聚焦于乐器物质性,借助百年二胡与琵琶的形制、律制以及丝弦与钢弦的对比,指出乐器变革对音色、技法与听觉习惯的深刻影响。她以清代琵琶的修复与生命史作为例子,提出多感官介入的研究路径,让乐器成为连接历史记忆与当代实践的媒介。程之伊分享了“拾回蚕丝的声音”公益项目的实践路径,借助复原丝弦乐器、重建围坐表演场域等办法,推动学术成果向社会转化,她强调“研究型创作”理念,以展演、工作坊、文创等形式构建知识生态系统,探索传统声音在当代的重生可能性。该单元的讨论紧扣多模态人类学主题,采用了新颖的学术发言和丝竹现场演奏相互依托的形式,为与会者贡献了一份精致的学术大餐,呈现了学术思考与艺术实践的深度融合,彰显了多模态人类学民族志路径为传统音乐复兴开辟的实践路径。

在“影像民族志与动画:从形式实验到多模态人类学”这一专题里,李刚对动画从作为再现工具逐渐演变为民族志工作方法的历程做了系统梳理,说明其可对社会文化记忆给予重构和建立。布志国和付燕文则是从动画本体论以及视觉修辞方面出发,探讨了怎样借助敦煌美学、木刻语言等风格化手段来传达民族精神与文化自信。孙少华提出民族志动画的核心是从描绘“可见对象”转变为呈现“可见意向”,凭借媒介自反性创造出一种“心像”民族志,拓展了文化表达的深度。刘丽华则把重点放在传记动画这一独特领域,剖析了其在生命叙事中融合虚构与非虚构所有的人类学价值。

下午的工作坊内容是由专家发言和圆桌讨论组成。鲍江首先以俄亚纳西族田野为例,阐释多模态民族志展如何触发“多重现实聚合体”的涌现。随后,徐菡与熊迅分别从感官民族志的“具身性”拍摄和媒介化实践角度,探讨了人类学知识生产与表达的革新。王建民则系统梳理了“多模态”概念,强调了人类学“多模态转向”的批判性与创新价值。在圆桌讨论环节,庄孔韶、朱晓阳、陆文东等十六位学者围绕跨学科合作、博物馆公共化、美术馆新场域等相关议题不仅对为期两天的深耕工作坊各单元的内容进行了总结和评述,同时也拓展并深化了多模态人类学的理论深度和实践维度。萧梅针对音乐与人类学之间的相互借鉴提出了呼吁,朱靖江则倡导将多模态拓展到更为广阔的社会技术范畴。最后,鲍江对工作坊进行了总结发言,并强调,人类学学科根基在于哲学思考和长期田野调查,指出人类学应坚持学科边界,在技术变革中保持自我,其核心在于想象力和田野互动。特别提到21世纪本体论转向强调变化与共创,肯定长期田野研究的价值,呼吁中国学者既要创新也要深耕田野,最后也表达了对学科发展的期望,希望保持创造力同时坚守学科本质。

第三届“深耕”影像民族志工作坊已然落下帷幕,然而对于人类知识以及文明记忆的追求并无止境,多模态人类学正借助深刻的批判反思以及丰富的实践探索,对学科的边界与未来进行思考和重塑。

快速链接

快速链接